《說文》 邑外謂之郊,郊外謂之野,野外謂之林,林外謂之冂。象遠界也。

o 도시로부터 멀리 떨어진 교외에 있는 지역을 의미한다.

o 邑 고을 읍의 밖을 郊 성 밖 교라 하고, 성 밖(郊)보다 더 밖을 野 들 야라 하고, 들(野)보다 더 밖을 林 수풀 림이라 하며, 수풀(林)보다 더 밖을 冂 멀 경이라 한다.

o 멀리 떨어져 아스라이 보이는 지경(地境)을 본뜬 글자이다.

o 冂은 丨𠃌, 즉 丨 뚫을 곤과 𠃌 미상으로 구성된다.

o 冋 들 경, 들 형도 같은 글자이다.

o 坰 들 경도 같은 글자이다.

o 부수명칭은 「멀경몸」이다.

o 부수명칭을 일본에서는 まきがまえ(冂構え), けいがまえ(冏構え), どうがまえ, えんがまえ라 하고, 중국에서는 同字框(동자광)이라 하며 영어로는 radical upside-down box라 한다.

[冂部]

市 저자 시, 시장 시 《說文》 買賣所之也。市有垣,从冂从乛,乛,古文及,象物相及也。之省聲。

o 매매, 즉 사고파는(buy or sell) 행위가 이루어지는 장소(a place for bartering goods)이다.

o 저자(시장)에는 담이 있으므로, 冂 멀 경을 따른다.

o 乛 구결자 야를 따르고, 乛 구결자 야는 고문으로 及 미칠 급과 같은 글자이며, 물건이 서로 미치는 모양을 나타낸다.

o 일설은 乛 구결자 야를 乀 파임 불로 보기도 한다.

o 之 갈 지의 생략형은 성부이다.

o 회의문자이고, 형성문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 위에 之 갈 지, 아래에는 兮 어조사 혜가 있고, 그 주위에 있는 세 점(丶丶丶) 혹은 두 점(丶丶)은 시장(marketplace, market)에서 들려오는 떠들썩한 소리를 나타낸다.

o 市는 亠巾, 즉 亠 돼지해머리 두와 巾 수건 건으로 구성된다.

o 巿 슬갑 불(a type of clothing in ancient China)과 아주 비슷하나, 다른 글자이며, 巿 슬갑 불은 巾 수건 건과 一 한 일로 구성된다.

o 市는 丶帀, 즉 丶 점 주와 帀 두를 잡으로 구성된다고 볼 수도 있다.

o 市 저자 시가 자부로 들어간 글자로는 伂 엎드릴 패, 姉 윗누이 자, 㧊 칠 발, 沛 비 쏟아질 패, 昁 어두울 패, 肺 허파 폐, 柿 감나무 시, 㸬 두 살 난 소 패, 鈰(铈) 칼 이름 시 鬧 시끄러울 료, 閙(闹) 시끄러울 료가 있다.

冘 머뭇거릴 유, 망설일 유 《說文》 淫淫,行皃。从人出冂。

o 머뭇머뭇하며 가는 모양이다.

o 사람(人)이 문(冂)을 나서는 모양을 따른다.

o 일설은 멀리 보이는 사람이 갈지말지 머뭇거리는 모습을 나타낸다고 보기도 한다.

央 가운데 앙, 선명한 모양 영 《說文》 中央也。从大在冂之內。大,人也。央㫄同意。一曰久也。

o 중앙(center)을 가리킨다.

o 어떤 물체(冂) 안에 大 큰 대가 있는 모양을 따른다.

o 大 큰 대는 사람을 나타낸다.

o 설문해자는 介 낄 개가 안(內)에 있는 모양을 따른다(从介在之內)고 볼 수도 있다.

o 회의문자이다.

o 사람이 물체(冂)의 중앙에 서 있으므로, 중심이나 중앙을 의미한다고 본다.

o 사람이 중앙에 살고 있다는 의미이고, 㫄(旁) 곁 방은 양옆이 외곽이라는 의미이므로, 央 가운데 앙과 㫄 곁 방은 동의(同意)로 본다(央取大之中居, 旁取㒳旁外郭, 故曰同意)。

o 일설은 久 오랠 구(far)와 같은 글자라고 본다.

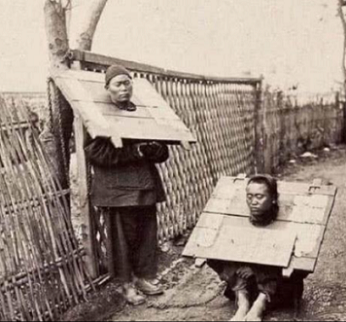

o 갑골문이나 금문을 보면 사람을 의미하는 大 큰 대 위에 있는 머리에 해당하는 부분이 冂 멀 경이 아니고, 오히려 凵 입 벌릴 감으로 되어 있으므로, 죄인이 형틀을 목에 채우고 있는 모습을 나타내고, 형틀을 쓸 때에는 머리가 중앙에 위치하므로, 중앙이라는 의미로 쓴다.

o 마른 나무널판으로 만들어 죄수의 목에 채우는 형틀을 枷 칼 가라고 하고, 보통 「칼」(“목에 칼이 들어와도…”라고 할 때에 칼은 바로 목에 채우는 형틀을 가리킨다)이라고 한다.

o 칼을 목에 차고 있다고 하면 재앙이라 할 수 있으므로, 殃 재앙 앙(disaster)의 고자(古字)라고 본다.

o 칼을 차고 있는 죄인은 보통 죽을 죄를 범한 중죄인이므로, 尽 다할 진과 같은 의미로도 쓴다.

o 칼을 쓰고 있는 죄인은 왕왕 살려달라고 애원하기도 하므로, 求 구할 구와 같은 의미로도 쓴다.

隺 고상할 각, 오를 혹, 두루미 학 《說文》 高至也。从隹上欲出冂。《易》曰 夫乾隺然。

o 높이 이르다.

o 새가 둥지를 나와 위로 오르려는 모양(a bird flying high ambition)을 따른다.

o 《주역》에서 이르기를 부건각연(夫乾隺然)이라 한다.

o 隺는 宀隹, 즉 宀 집 면과 隹 새 추로 구성된다.

o 鶴 두루미 학, 학 학과 같은 글자이다.

[冂(멀경몸)이 부수로 사용된 글자]

冏 빛날 경 冉((冄) 나아갈 염 冃 쓰개 모 冇 없을 유 网 그물 岡 산등성이 강 冋 들 경 冊(册) 책 책 冒 무릅쓸 모 再 두 재 胃 밥통 위 冑 맏아들 주 冓 짤 구 冔 관 후 冕 면류관 면

[冂(멀 경)이 자부로 들어간 글자]

巾 수건 건 內 안 내 禸 발자국 유

朿 가시 자

囘 돌아올 회 䍏 그물 망 同 한가지 동 网 그물 망 罔 그물 망, 없을 망 𦉰 그물 망

而 말 이을 이 兩(两 両) 두 량(양), 냥 냥(양)

南 남녘 남, 나무 나

㒳 두 량(양), 냥 냥(양)

繭 고치 견

丽 고울 려(여)

𢫏 미상

制 절제할 제, 지을 제

[유사한자] 冂冃冄月

冂 멀 경

冃 쓰개 모

冄(冉) [rǎn] 나아갈 염 tenderly, gradually

月 달 월

[참고] 쓰개

쓰개는 옛날 여인이 머리에 쓴 모자를 말한다. 쓰개는 여러 가지 용도로 사용된다. 단순히 얼굴을 가리기 위하여 쓰개를 쓰기도 하고, 추위를 막거나 햇빛을 가리기 위하여 사용되기도 한다. 또한 의례나 격식을 위하여 쓰개를 쓰는 경우도 있고, 계층이나 신분을 나타낼 목적으로 쓰개를 착용하기도 한다. 쓰개는 어떤 용도로 사용하는가에 따라서 불리는 명칭도 다양하다. 화관(花冠)이나 족두리는 혼례나 경사가 있을 때 착용하고, 남바위나 볼끼, 아얌, 조바위, 굴레, 희양은 주로 추위를 막는 방한용으로 사용한다. 전모(氈帽)나 가리마, 너울, 쓰개치마는 얼굴을 햇볕으로부터 보호하기 위한 목적으로 착용하지만, 한편 신분이나 계층을 드러내기도 한다.

o 전모(氈帽)

조선시대 때 여성이 외출용으로 사용한 쓰개

멋을 좋아하는 기녀가 바깥나들이를 할 때에 사용한 쓰개라는 주장이 강하다.

o 쓰개치마

치마와 같은 모양으로, 주로 양반층의 부녀자가 특히 외출을 할 때 얼굴을 가리기 위하여 사용한 쓰개

o 화관(花冠)

예복에 갖추어 쓰는 관모(冠帽)

족두리보다 높이가 높고, 두꺼운 종이에 무늬를 새기고 검정칠을 한 뒤, 가장자리를 도채부금(塗彩傅金)하고, 위를 금은보화로 화려하게 만든 머리장식이다.

o 족두리

검은 비단으로 겉을 싸고 안은 딱딱한 종이와 솜을 넣어 단단하게 하며, 위에는 칠보장식으로 아름답게 꾸민 머리장식

0 조바위

평민층에서부터 상류계층에 이르기까지 부녀자가 겨울에 방한용으로 착용한 모자

[유사한자] 冂凵匚匸

冂 멀 경, 먼데 경

凵 입 벌릴 감

匚 상자 방

匸 감출 혜

'第五' 카테고리의 다른 글

| 190. 京 서울 경 (0) | 2021.07.10 |

|---|---|

| 189. 郭 성곽 곽, 외성 곽 (0) | 2021.07.10 |

| 187. 高 높을 고 (0) | 2021.07.10 |

| 186. 矢 화살 시 (0) | 2021.07.10 |

| 185. 缶 장군 부 (0) | 2021.07.09 |

댓글