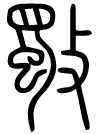

《說文》 小擊也。从又卜聲。

o 가볍게 두드리다.

o 又 오른손 우(right hand)을 따르고, 卜 점 복은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 손에 막대를 들고 두드리는 모양을 상형한다.

o 攵 칠 복과 같은 글자이다.

o 撲(扑) 칠 복과 동음동의이다.

o 䇚 살살 두르릴 복은 같은 의미이다.

o 다른 글자에 의부로 들어가면 주로 공격(攻撃), 두드리는 행위, 강제와 같은 의미를 지닌다.

o 일본에서 약자(신자체)로 쓸 때에 攵가 力 힘 력이나 又 오른손 우로 변하기도 한다.

o 부수로 사용될 때에는 攵로 변하는 경우가 많다.

o 부수명칭은 「등글월문」이다.

o 일본에서는 부수명칭을 ぼくづくり, ぼくにょう, のぶん(ノ와 文), しぶん(支와 文의 중간이라는 의미), とまた(ト와 又를 합친 부수라는 의미) 등으로 부르고, 중국에서는 攵에 대하여는 反文旁(반문방), 攴에 대하여는 缺支(결지)라 하며, 영어로는 radical rap이라 한다.

[攴部]

啟 열 계 《說文》 教也。从攴启聲。《論語》曰 : 不憤不啟。

o 일깨워주다.

o 攴 칠 복을 따르고, 启 열 계는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 손으로 문을 여는 모양을 나타낸다.

o 《논어》에서 이르기를 불분불계(不憤不啟), 즉 “알고자 하는 마음이 없으면 깨우쳐줄 수 없다”고 한다.

《論語 述而》 子曰 : 不憤不啟,不悱不發,舉一隅不以三隅反,則不復也。

《논어 술이》 자왈 : 불분불계,불비불발,거일우불이삼우반,칙불복야。

The Master said, "I do not open up the truth to one who is not eager to get knowledge, nor help out any one who is not anxious to explain himself. When I have presented one corner of a subject to any one, and he cannot from it learn the other three, I do not repeat my lesson."

o 启 열 계 啓 열 계는 같은 글자이다.

徹 통할 철 《說文》 通也。从彳从攴从育。

o 통하다.

o 彳 조금 걸을 척을 따르고, 攴 칠 복을 따르며, 育 기를 육을 따른다.

o 회의문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 취사도구를 가리키는 鬲 솥 력과 손을 나타내는 丑 수갑 추로 구성되고, 식사를 한 후에 취사도구를 손으로 치우는 모양을 나타낸다.

o 본래는 撤 거둘 철, 치울 철(remove)을 의미한다고 본다.

o 彳 조금 걸을 척은 후에 성부로 추가된 글자이다.

o 彻는 간체자이다.

肇 칠 조 《說文》 擊也。从攴,肈省聲。

o 치다(strike).

o 攴 칠 복을 따르고, 肈 비롯할 조의 생략형은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 갑골문에서는 戶 지게 호와 攴 칠 복으로 구성된다.

o 금문에서는 聿 붓 율이 추가되어 戶 지게 호와 攴 칠 복, 聿 붓 율로 구성된다.

敏 재빠를 민, 민첩할 민 《說文》 疾也。从攴每聲。

o 재빠르다.

o 攴 칠 복을 따르고, 每 매양 매는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 攴 칠 복은 손에 기구를 든 모양을 나타낸다.

o 갑골문을 보면 손으로 헝클어진 머릿결을 가다듬는 모양을 나타낸다.

o 갑골문이나 금문에서는 손을 나타내는 又 오른손 우를 쓰고, 나이가 든 여자(母, 女)는 손으로도 재빨리 헝클어진 머릿결을 가다듬을 수 있다는 의미이다.

o 勄 민첩할 민은 같은 글자이다.

敃 강인할 민, 어지러울 분 《說文》 彊也。从攴民聲。

o 굳세다.

o 攴 칠 복을 따르고, 民 백성 민은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 금문을 보면 손에 무기나 농구와 같은 물건을 잡고 있는 모양으로 강하다, 굳세다는 의미를 나타낸다.

o 暋 굳셀 민 紛 어지러울 분은 같은 글자이다.

敄 힘쓸 무 《說文》 彊也。从攴矛聲。

o 힘쓰다.

o 攴 칠 복을 따르고, 矛 창 모는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 務 힘쓸 무는 같은 글자이다.

敀 핍박할 박 《說文》 迮也。从攴白聲。《周書》曰 : 常敀常任。

o 핍박하다.

o 攴 칠 복을 따르고, 白 흰 백은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《주서》(周書)에서 이르기를 상박상임(常敀常任)이라 한다.

整 가지런할 정 《說文》 齊也。从攴从束从正,正亦聲。

o 가지런하다(orderly).

o 攴 칠 복을 따르고, 束 묶을 속을 따르며, 正 바를 정을 따른다.

o 正 바를 정은 또한 성부이다.

o 회의문자이고, 형성문자이다.

o 愸 가지런할 정은 같은 글자이다.

效 본받을 효 《說文》 象也。从攴交聲。

o 본받다.

o 攴 칠 복을 따르고, 交 사귈 교는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 攴 칠 복은 손에 회초리를 들고 있는 모습을 나타내고, 交 사귈 교는 사람이 다리를 꼬고 서 있는 모습이다.

o 傚 본받을 효 効 본받을 효 俲 본받을 효는 같은 글자이다.

故 예 고, 연고 고 《說文》 使為之也。从攴古聲。

o 일부러 일을 내다.

o 攴 칠 복을 따르고, 古 예 고는 성부이다.

o 형성문자이다.

政 정사 정, 칠 정 《說文》 正也。从攴从正,正亦聲。

o 정벌하다.

o 攴 칠 복을 따르고, 正 바를 정을 따른다.

o 正 바를 정은 또한 성부이다.

o 회의문자이고, 형성문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 손에 무기를 들고 정벌(征伐)을 떠나는 모양(go on a punitive expedition)을 나타낸다.

o 政 칠 정으로도 쓰고, 征 칠 정과 같은 글자이다.

𢻱 베풀 시 《說文》 𢾭也。从攴也聲。讀與施同。

𢾭 베풀 부 《說文》 𢻱也。从攴尃聲。《周書》曰 : 用𢾭遺後人。

敟 떳떳할 전 《說文》 主也。从攴典聲。

o 주장하다.

o 攴 칠 복을 따르고, 典 법 전은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 법전이나 경전(經典)으로 사람을 다스린다는 의미이므로, 攴 칠 복을 따른다.

《六書統》典之以治人,故从攴。敟字原从攴作。

《육서통》전지이치인,고종복。전자원종복작。

o 敟 준칙 전으로도 쓰고, 고문으로 후에 만든 典 법 전과 동자(同字)이다.

《說文解字注》 主也、常也、法也、經也。

《설문해자주》 주야、상야、법야、경야。

《玉篇》 常也。今作典。

《옥편》 상야。금작전。

𣀷 셀 여 《說文》 數也。从攴麗聲。

數 셀 수, 수 수, 자주 삭, 촘촘할 촉, 빠를 속 《說文》 計也。从攴婁聲。

o 세다(count).

o 攴 칠 복을 따르고, 婁 끌 루는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 数는 간체자이다.

𣿊 쇠 불릴 연 《說文》 辟𣿊鐵也。从攴从湅。

孜 힘쓸 자 《說文》 汲汲也。从攴子聲。《周書》曰 : 孜孜無怠。

o 급급하다, 즉 온통 정신을 쏟아 딴생각을 할 여지가 없다(diligent, hardworking).

o 攴 칠 복을 따르고, 子 아들 자는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《주서》에서 이르기를 자자무태(孜孜無怠)라고 한다.

攽 나눌 반 《說文》 分也。从攴分聲。《周書》曰 : 乃惟孺子攽。亦讀與彬同。

o 나누다(divide).

o 攴 칠 복을 따르고, 分 나눌 분은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《주서》에서 이르기를 내유유자반(乃惟孺子攽)이라 한다.

o 또한 彬 밝을 반과 같게 발음한다.

o 頒 나눌 반은 같은 글자이다.

𢽎 그칠 한 《說文》 止也。从攴旱聲。《周書》曰 : 𢽎我于艱。

敳 다스릴 애 《說文》 有所治也。从攴豈聲。讀若豤。

o 다스리다(govern forcefully).

o 攴 칠 복을 따르고, 豈 개가 개는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 豤 정성스러울 간과 같게 발음한다.

敞 높을 창 《說文》 平治高土,可以遠望也。从攴尚聲。

o 높은 땅을 평평하게 하여 탁 트이게 되므로(open), 멀리 볼 수 있다.

o 攴 칠 복을 따르고, 尚 오히려 상은 성부이다.

o 형성문자이다.

敒 다스릴 신 《說文》 理也。从攴伸聲。

o 다스리다.

o 攴 칠 복을 따르고, 伸 펼 신은 성부이다.

o 형성문자이다.

改 고칠 개 《說文》 更也。从攴、己。李陽冰曰 : 已有過,攴之卽改。

o 고치다.

o 攴 칠 복, 己 몸 기를 따른다.

o 회의문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 좌측은 무릎을 굽힌 아이가 있고, 우측은 손에 매(회초리)를 든 모양이므로, 부모가 손에 회초리를 들고 아이에게 매질을 하여 나쁜 버릇을 고친다(change)는 의미이다.

o 이양빙(李陽冰)은 이르기를 이유과, 복지즉개(已有過, 攴之卽改), 즉 "잘못이 있으면 때려서라도 바로 고쳐야 한다”고 한다.

變 변할 변 《說文》 更也。从攴䜌聲。

o 변하다(transform, change).

o 攴 칠 복을 따르고, 䜌 어지러울 련은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 㣐 변할 변은 같은 글자이다.

o 变는 간체자이다.

更 고칠 경, 다시 갱 《說文》 改也。从攴丙聲。

o 고치다(change).

o 攴 칠 복을 따르고, 丙 남녘 병은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 손에 도구를 들고 집을 고치는 모양을 나타낸다.

o 㪅 고칠 경은 같은 글자이다.

敕 조서 칙 《說文》 誡也。臿地曰敕。从攴束聲。

𦔼 부릴 섭 《說文》 使也。从攴,𦔮省聲。

斂 거둘 렴 《說文》 收也。从攴僉聲。

o 거두다.

o 攴 칠 복을 따르고, 僉 다 첨은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 㪘 거둘 렴 歛 거둘 렴은 같은 글자이다.

o 敛는 간체자이다.

敹 가릴 료 《說文》 擇也。从攴𥹄聲。《周書》曰 : 敹乃甲胄。

敿 끈맬 교 《說文》 繫連也。从攴喬聲。《周書》曰 : 敿乃干。讀若矯。

㪉 부축할 합 《說文》 合會也。从攴从合,合亦聲。

敶 벌리다 진, 아뢸 진 《說文》 𠛱也。从攴陳聲。

敵 원수 적, 대적할 적, 다할 활 《說文》 仇也。从攴啻聲。

o 원수(foe)를 가리킨다.

o 攴 칠 복을 따르고, 啻 뿐 시는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 敌는 간체자이다.

救 구할 구, 건질 구 《說文》 止也。从攴求聲。

o 막다, 금하다(prohibit, hinder).

o 攴 칠 복을 따르고, 求 구할 구는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 㤹 원수 구, 구할 구는 같은 글자이다.

敓 빼앗을 탈 《說文》 彊取也。《周書》曰 : 敓攘矯虔。从攴兌聲。

斁 섞을 두, 싫어할 역, 패할 두, 칠할 도 《說文》 解也。从攴睪聲。《詩》云 : 服之無斁。斁,猒也。一曰終也。

赦 용서할 사, 채찍질할 책 《說文》 置也。从攴赤聲。

o 사면(赦免)하다(forgive, remit, pardon.

o 攴 칠 복을 따르고, 赤 붉을 적은 성부이다.

o 형성문자이다.

攸 바 유, 위태할 유 《說文》 行水也。从攴从人,水省。

o 물에 흘러가다.

o 攴 칠 복을 따르고, 人 사람 인을 따르며, 水 물 수의 생략형을 따른다.

o 회의문자이다.

o 갑골문을 보면 人 사람 인과 攴 칠 복으로 구성되고, 사람이 손에 도구를 들고 농사를 지으며 산다는 의미이다.

o 금문에서는 물이 흐르는 모양을 나타내는 丶 점 주가 두 개 혹은 세 개가 추가되고, 물이 흐르는 지역이므로 사람이 농사를 지으며 살 수 있는 거처(居處) 혹은 처소(處所)라는 의미가 된다.

o 혹은 사람이 막대를 들고 물길을 따라 걷고 있는 모양(人扶杖走水路)을 나타낸다고 보기도 한다.

o 㳊 물 흐르는 모양 유는 같은 의미이다.

𢻲 어루만질 무 《說文》 撫也。从攴亾聲。讀與撫同。

敉 어루만질 미 《說文》 撫也。从攴米聲。《周書》曰 :亦未克敉公功。讀若弭。

敡 업신여길 이 《說文》 侮也。从攴从易,易亦聲。

𢾝 어그러질 위 《說文》 戾也。从攴韋聲。

敦 도타울 돈, 다스릴 퇴, 모일 단, 새길 조, 제기 대, 덮을 도, 아로새길 조 《說文》 怒也。詆也。一曰誰何也。从攴享聲。

o 怒 성낼 노, 詆 꾸짖을 저와 같은 의미이다.

o 일설은 이름을 꼭 집어 말할 수 없는 어떤 사람을 가리킨다고 보기도 한다.

o 제기(祭器), 즉 제사에 쓰는 그릇을 의미하기도 한다.

o 攴 칠 복을 따르고, 享 누릴 향은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 㪟 도타울 돈은 같은 글자이다.

𣀆 친구범할 군 《說文》 朋侵也。从攴从羣,羣亦聲。

敗 패할 패 《說文》 毀也。从攴、貝。敗、賊皆从貝,會意。

o 무너지다.

o 攴 칠 복, 貝 조개 패를 따른다.

o 敗 패할 패, 賊 도둑 적은 모두 貝 조개 패를 따르고, 회의문자(會意文字)이다.

o 갑골문을 보면 좌측에 貝 조개 패를 쓰기도 하고, 鼎 솥 정을 쓰기도 하며, 모두 귀중한 보물을 가리킨다.

o 금문에서는 두 개의 貝 조개 패를 쓰기도 하며, 손으로 망치를 들고 조개나 솥과 같이 귀중한 보물을 깨트리는 모양을 나타낸다.

o 䢙 무너질 패 贁 패할 패는 같은 글자이다.

o 败는 간체자이다.

𢿳 번거로울 난 《說文》 煩也。从攴从𤔔,𤔔亦聲。

寇 도둑 구, 도적 구 《說文》 暴也。从攴从完。

o 해치다.

o 도둑, 도적을 가리킨다.

o 攴 칠 복을 따르고, 完 완전할 완을 따른다.

o 회의문자이다.

o 㓂 도적 구 冦 도둑 구 宼 도적 구 窛 도적 구는 같은 글자이다.

𢾫 찌를 치 《說文》 剌也。从攴蚩聲。

𢾅 닫을 도 《說文》 閉也。从攴度聲。讀若杜。

敜 막을 념(염) 《說文》 塞也。从攴念聲。《周書》曰 :敜乃穽。

㪤 다할 필 《說文》 㪤盡也。从攴畢聲。

收 거둘 수 《說文》 捕也。从攴丩聲。

o 잡다(arrest).

o 攴 칠 복을 따르고, 丩 얽힐 구는 성부이다.

o 형성문자이다.

鼓 북 고 《說文》 擊鼓也。从攴从壴,壴亦聲。

o 북을 치다.

o 攴 칠 복을 따르고, 壴 악기 이름 주를 따른다.

o 壴 악기 이름 주는 또한 성부이다.

o 회의문자이고, 형성문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 장식을 단 북이 있고, 손에 북채를 든 모양을 상형하므로, 손에 북채를 들고 북을 친다는 의미이다.

o 皷 북 고 皼 북 고 鼔 북 칠 고는 같은 글자이다.

攷 상고할 고 《說文》 敂也。从攴丂聲。

o 두드리다.

o 攴 칠 복을 따르고, 丂 공교할 교는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 考 생각할 고는 같은 글자이다.

敂 두드릴 구 《說文》 擊也。从攴句聲。讀若扣。

o 두드리다.

o 攴 칠 복을 따르고, 句 글귀 구는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 扣 두드릴 구와 같게 발음한다.

攻 칠 공 《說文》 擊也。从攴工聲。

o 치다(assail, attack, assault).

o 攴 칠 복을 따르고, 工 장인 공은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 守 지킬 수에 반대되는 글자이다.

敲 두드릴 고 《說文》 橫擿也。从攴高聲。

o 곁매치다.

o 攴 칠 복을 따르고, 高 높을 고는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 䯨 두드릴 고 毃 두드릴 각 搞 칠 고 摮 칠 오는 같은 글자이다.

𢽴 칠 탁 《說文》 擊也。从攴豖聲。

o 치다.

o 攴 칠 복을 따르고, 豖 발 얽은 돼지 걸음 축은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 椓 칠 탁 㧻 칠 탁은 같은 글자이다.

𢼟 이길 치 《說文》 放也。从攴㞷聲。

𠩺 쪼갤 리 《說文》 坼也。从攴从厂。厂之性坼,果孰有味亦坼。故謂之𠩺,从未聲。

斀 형벌 탁 《說文》 去陰之刑也。从攴蜀聲。《周書》曰 : 刖劓斀黥。

o 여성의 성기를 제거하는 형벌을 가리킨다.

o 남성에 대하여는 불알을 까는 형벌이다.

o 攴 칠 복을 따르고, 蜀 나라 이름 촉은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《주서》에서 이르기를 월의탁경(刖劓斀黥)이라 한다.

o 劅 형벌 탁은 같은 글자이다.

o 탁형(斀刑)은 궁형(宮刑)과 같은 의미이고, 사람의 성기를 없애는 형벌이다.

敯 무릅쓸 민 《說文》 冒也。从攴昬聲。《周書》曰 : 敯不畏死。

o 무릅쓰다.

o 攴 칠 복을 따르고, 昬 어두울 혼은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《주서》에서 이르기를 민불외사(敯不畏死)라고 한다.

敔 막을 어 《說文》 禁也。一曰樂器,椌楬也,形如木虎。 从攴吾聲。

o 금하다.

o 일설은 악기(an ancient music instrument), 즉 강갈(椌楬)을 가리키고, 모양이 나무로 만든 호랑이(木虎)와 같다고 본다.

o 악곡을 마무리하는 악기이다.

o 攴 칠 복을 따르고, 吾 나 오는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 禦 막을 어 禁 금할 금과 같은 의미이다.

㪙 연마할 과, 갈 과 《說文》 研治也。从攴果聲。舜女弟名㪙首。

o 학문이나 기술 따위를 힘써 닦고 배우다.

《玉篇 攴部》 敤,研理也。

《옥편 복부》 과,연리야。

o 攴 칠 복을 따르고, 果 실과 과는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 순임금에게 과수(㪙首)라는 여동생이 있다.

o 敤 연마할 과는 같은 글자이다.

鈙 가질 금 《說文》 持也。从攴金聲。讀若琴。

o 가지다.

o 攴 칠 복을 따르고, 金 쇠 금은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 琴 거문고 금과 같게 발음한다.

𣀘 버릴 수 《說文》 棄也。从攴𠷎聲。《周書》以為討。《詩》云 : 無我𢿟兮。

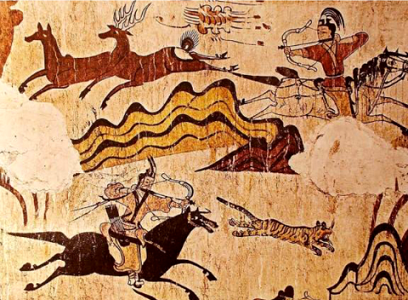

畋 밭 갈 전 《說文》 平田也。从攴、田。《周書》曰 : 畋尒田。

o 밭을 갈아 평탄하게 하다(till land).

o 포어(捕魚)는 漁 고기 잡을 어라 하고, 수렵(狩獵)은 狩 사냥할 수 혹은 獵 사냥할 렵이라 하며, 경전(耕田)은 畋 밭 갈 전이라 한다.

o 사냥하다(hunt)는 의미로도 쓴다.

《广韵》 畋,取禽兽也。

《엄운》 전,취금수야。

o 攴 칠 복, 田 밭 전을 따른다.

o 회의문자이다.

o 《주서》에서 이르기를 전이전(畋尒田)이라 한다.

《书 多方》 今尔尚尔宅,畋尔田。

《서 다방》 금이상이댁,전이전。

o 佃 밭 갈 전은 같은 글자이다.

攺 역귀 쫓을 이 《說文》 㱾改,大剛卯,以逐鬼鬽也。从攴巳聲。讀若巳。

敘 차례 서, 펼 서 《說文》 次弟也。从攴余聲。

㪏 치는 소리 비 《說文》 毀也。从攴卑聲。

㪒 헐 예 《說文》 㪏也。从攴兒聲。

牧 칠 목 《說文》 養牛人也。从攴从牛。《詩》曰 : 牧人乃夢。

o 소를 치는 사람을 가리킨다.

o 攴 칠 복을 따르고, 牛 소 우를 따른다.

o 회의문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 손에 막대 혹은 채찍을 들고 소를 치는 모양을 나타낸다.

o 《시경》에서 이르기를 목인내몽(牧人乃夢), 즉 “목동이 꿈을 꾸다”고 한다.

o 양(羊)을 기르는 경우에는 䍩 기를 양이라 쓴다.

敇 채찍질할 책 《說文》 擊馬也。从攴朿聲。

𣀔 쓸 만 《說文》 小舂也。从攴算聲。

𢿲 칠 교 《說文》 䚫田也。从攴堯聲。

[攵(등글월문)이 부수로 들어간 글자]

收 거둘 수 改 고칠 개 攻 칠 공 放 놓을 방 政 정사 정 故 옛 고 效 본받을 효 敎 가르칠 교 救 건질 구 敏 재빠를 민 敗 깨뜨릴 패 敢 감히 감 敦 도타울 돈 散 흩을 산 敬 공경할 경 數 셀 수 敵 원수 적 整 가지런할 정

[攴(등글월문)이 부수로 들어간 글자]

敍 차례 서 敲 두드릴 고

[攴(칠 복)이 자부로 들어간 글자]

㢭 활전대 도 㺳 붉은 옥 매 䜴 날쌜 추, 메주 시 軙 베풀 진 鈙 가질 금 鼔 북 칠 고

𥽤 미상

𥄎 눈짓할 혈, 눈짓할 혁

冦 도둑 구 寇 도적 구

[English] pū

knock, percuss

strike, beat, pound, hammer

rap, tap lightly

[German]

schlagen, Peitsche

[French]

toquer

[유사한자] 攴支文

攴 칠 복

支 지탱할 지

文 글월 문

[유사한자] 攵夂夊

攵 칠 복

夂 뒤져서 올 치

夊 천천히 걸을 쇠

'第三' 카테고리의 다른 글

| 94. 卜 점 복 (0) | 2021.06.27 |

|---|---|

| 93. 教 가르칠 교 (0) | 2021.06.27 |

| 91. 㼱 부드러운 가죽 연 (0) | 2021.06.27 |

| 90. 皮 가죽 피 (0) | 2021.06.27 |

| 89. 寸 마디 촌 (0) | 2021.06.27 |

댓글