《說文》 郭也。春分之音,萬物郭皮甲而出,故謂之鼓。从壴,支象其手擊之也。《周禮》 六鼓 : 靁鼓八面,靈鼓六面,路鼓四面,鼖鼓、臯鼓、晉鼓皆兩面。

o 가죽으로 외곽(外郭)을 덮어 씌운 악기이다.

o 춘분의 소리이다.

o 가죽으로 만든 악기가 울리는 소리를 듣고 만물이 껍질을 깨고 나오므로, 북(鼓)이라 한다.

o 壴 악기 이름 주(drum)를 따르고, 支 지탱할 지는 손에 북채를 잡고 치는 모양을 상형한다.

o 좌측의 위는 장식이고, 아래는 북의 본체와 북을 지탱하는 받침을 나타내며, 손으로 북채(支)를 들고 북(壴)을 치는 모양을 본뜬 글자이다.

o 鼔 북 칠 고도 같은 의미이고, 鼔는 壴 악기 이름 주와 攴 칠 복으로 구성된다.

o 皷 북 고, 皼 북 고도 같은 의미이며, 북은 가죽으로 만들므로 皮 가죽 피가 들어간다.

o 《주례》(周禮)에 의하면 육고(六鼓)가 있다 : 뇌고(靁鼓)는 8면이고, 영고(靈鼓)는 6면이고, 노고(路鼓)는 4면이고, 분고(鼖鼓)와 고고(臯鼓), 진고(晉鼓)는 모두 양면이다.

o 육고(六鼓)는 주로 종묘에 제사를 지낼 때에 음악을 연주하는 악기로 사용하거나, 군대에서 집합이나 진격 등을 위하여 신호를 알릴 때, 노역하는 인부에게 집합이나 해산을 알릴 때에도 사용한다.

o 큰 북은 鼓 북 고이고, 작은 북은 鼙 작은 북 비이다.

o 보통 북을 가리키나, 동사로 북을 치다는 의미도 있고, 더 나아가 널리 두드려 소리를 내는 타악기를 치다는 의미로도 쓰인다.

o 고대중국의 도시에는 종(鐘)과 북에 의하여 시간을 알리는 제도가 있다. 명청시대에는 신종모고(晨鐘暮鼓)라고 하여 새벽에 종을 치고 저녁에 북을 울리며, 도성의 동쪽에 종루(鐘樓)를 두고 서쪽에는 고루(鼓樓)를 설치하여 매일 인시(寅時)와 술시(戌時)에 종을 울리고, 술시로부터 2시간마다 북을 친다(一鼓 二鼓 …)고 한다.

o 부수명칭은 「북고」이다.

o 부수명칭을 일본에서는 つづみ라 하고, 영어로는 radical drum이라 한다.

[鼓部]

鼛 큰 북 고 《說文》 大鼓也。从鼓咎聲。《詩》曰 : 鼛鼓不勝。

o 큰 북을 가리킨다.

o 鼓 북 고를 따르고, 咎 허물 구는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《시경》에서 이르기를 고고불승(鼛鼓不勝)이라 한다.

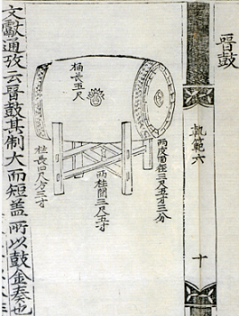

鼖 큰 북 분 《說文》 大鼓謂之鼖。鼖八尺而兩面,以鼓軍事。从鼓,賁省聲。

o 큰 북을 가리켜 鼖 큰 북 분이라 한다.

o 분고(鼖鼓)는 길이가 8척이고, 양면이며, 전쟁에서 쓰는 병고(兵鼓 drum used in the army in ancient China)이다.

o 鼓 북 고를 따르고, 賁 클 분의 생략형은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 䩿 북 분은 같은 글자이다.

鼙 비고 비 《說文》 騎鼓也。从鼓卑聲。

o 전쟁에서 기병이 말을 타며 치는 북(drum carried on horseback)을 가리킨다.

o 鼓 북 고를 따르고, 卑 낮을 비는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 비고(鼙鼓)는 기병이 말을 탄 채 치는 북을 가리킨다.

𪔳 북소리 동 《說文》 鼓聲也。从鼓隆聲。

鼘 북소리 연 《說文》 鼓聲也。从鼓𣶒聲。《詩》曰 : 鼗鼓鼘鼘。

o 북소리(sound of drums)를 가리킨다.

o 鼓 북 고를 따르고, 𣶒 못 연은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《시경》에서 이르기를 도고연연(鼗鼓鼘鼘)이라 한다.

o 鼝 북소리 연은 같은 글자이다.

鼞 종고소리 당 《說文》 鼔聲也。从鼓堂聲。《詩》曰 : 擊鼓其鼞。

o 북소리를 가리킨다.

o 鼓 북 고를 따르고, 堂 집 당은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 《시경》에서 이르기를 격고기당(擊鼓其鼞)이라 한다.

o 鏜 종고소리 당 鐺 종고소리 당 闣 종고소리 당은 같은 글자이다.

䶀 북소리 답, 북소리 합 《說文》 鼓聲也。从鼓合聲。

o 북소리를 가리킨다.

o 鼓 북 고를 따르고, 合 합할 합은 성부이다.

o 형성문자이다.

o 鞜 북소리 탑 鞳 종고소리 탑은 같은 글자이다.

𪔪 북소리 나지 않을 첩 《說文》 鼓無聲也。从鼓咠聲。

𪔕 북소리 탑 《說文》 鼓鼙聲。从鼓缶聲。

[鼓(북고)가 부수로 들어간 글자]

鼕 북소리 동 鼖 큰 북 분 䵽 북소리 잡 䵾 떠들썩할 부 䵿 북소리 나지 않을 첩 鼗 땡땡이 도 䶀 북소리 답, 북소리 합 𪔠 미상 𪔡 미상 鼘 북소리 연 鼙 비고 비 鼚 북소리 창 鼛 큰 북 고 䶁 요란할 답 鼜 순찰 북 척 鼝 북소리 연 鼞 종고 소리 당 鼟 북소리 등

[鼓(북 고)가 자부로 들어간 글자]

臌 부풀 고

瞽 맹인 고, 악인 고 blind man, musician 䥢 북소리 륭(융), 북소리 첩

薣 요화 고

[English] gǔ

drum

beat, strike, sound

vibrate

quiver

rouse

stir up

instigate

[성어]

▯ 仙人拍鼓有時錯, 跤步踏差啥人無?(선인박고유시착, 교보답차사인무?)

신선도 북을 칠 때에 가끔 실수를 한다. 과연 누가 넘어지지 않고 걸음을 걸을 수 있는가?

하늘이 내려치는 벼락도 가끔 비껴갈 때가 있다.

원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다.

The gods can beat drums incorrectly sometimes – who has never taken a wrong step?

Even Homer sometimes nods.

▯ 膠柱鼓瑟(교주고슬)

거문고의 기러기발을 아교로 붙여놓고 거문고를 타다.

규칙이나 전통에 얽매어 융통성이 없는 꽉 막힌 사람을 비유하여 이르는 표현이다.

play a zither whose bridge is glued to the sound board

stubbornly stick to old ways

▯ 偃旗息鼓(언기식고)

군기(軍旗)를 내리고, 북을 쉬게 한다.

비평이나 공격 등 모든 활동을 멈추다.

lower one's banners and muffle one's drums

cease all activities

▯ 一鼓作氣(일고작기) [yī gǔ zuò qì]

북을 한 번 쳐 사기를 진작한다.

단숨에 해치우다.

accomplish in one vigorous effort

▯ 再衰三竭(재쇠삼갈) [zài shuāi sān jié]

북을 두 번 치면 기세가 쇠퇴하고, 북을 세 번 치면 패한다.

《左传 庄公十年》 夫战;勇气也;一鼓作气;再而衰;三而竭。

《좌전 장공십년》 부전;용기야;일고작기;재이쇠;삼이갈。

A battle depends upon courage. At the first drum courage is aroused, at the second it flags, and with the third it runs out.

[참고] 石鼓文(석고문) [shígǔwén] stone-drum inscription, stone-drum calligraphic style

석고문(石鼓文)은 중국 산시성 파오치현(陝西省 鳳翔縣)에서 당나라 때 발견된 석각문이다. 석고문은 현존하는 가장 오래 된 석각문(inscription on a drum-shaped stone block)으로 높이 약 90cm, 지름 약 60cm이며, 큰 북과 비슷한 돌에 글이 새겨져 있다고 하여 예로부터 석고문으로 불린다. 석고문은 모두 10개이며 사언시(四言詩) 1수씩이 새겨져 있고, 각각 오거(吾車), 견면(汧沔), 전거(田車), 칙홀(勅來), 영우(霝雨), 작원(作原), 이사(而師), 마천(馬薦), 오수(吾水), 오인(吳人)으로 나누어진다. 주문(籒文)으로 쓰여진 석고문은 모두 수렵에 관한 내용을 적은 운문으로, 원래는 700자(字) 이상이라고 하지만 현재는 272자만 남아있다.

제작연대에 관하여는 정설이 없으나, BC 481년경 동주시대(東周時代) 진나라에서 만들어진 석각이라고 보는 견해가 강하다. 현재 북경 고궁박물관에 진열되어 있다.

'第五' 카테고리의 다른 글

| 163. 豆 제기 두, 콩 두 (0) | 2021.07.07 |

|---|---|

| 162. 豈 개가 개, 어찌 기 (0) | 2021.07.07 |

| 160. 壴 악기 세울 주 (0) | 2021.07.07 |

| 159. 喜 기쁠 희 (0) | 2021.07.07 |

| 158. 旨 뜻 지, 맛 있을 지 (0) | 2021.07.07 |

댓글