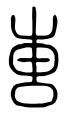

《說文》 專小謹也。从幺省;屮,財見也;屮亦聲。

o 오로지(only) 작은 일을 삼가다, 아주 작은 일에 지나치게 소심하다.

o 幺 작을 요의 생략형을 따른다.

o 屮 싹날 철은 겨우 보인다는 의미이다.

o 屮 싹날 철은 또한 성부이다.

o 설문해자는 屮 싹날 철, 幺 작을 요의 생략형을 따른다고 본다.

o 회의문자이고, 형성문자이다.

o 금문에서는 물레에서 뽑은 실을 감아두는 방추(紡錘) 혹은 실패(spool)를 상형한다.

o 물레(spindle)는 솜이나 털 따위의 섬유를 자아서 실을 뽑는 재래식 기구를 말한다.

o 叀 끌어당길 전으로도 쓴다.

o 專 오로지 전은 같은 글자이다.

o 강희자전에서는 부수가 아니고, 叀의 부수는 厶(마늘모)이다.

[叀部]

惠 은혜 혜 《說文》 仁也。从心从叀。

o 인자(仁慈), 인애(仁愛)를 가리킨다.

o 心 마음 심을 따르고, 叀 물레 전을 따른다.

o 회의문자이다.

o 금문을 보면 叀 물레 전은 방적(紡績)을 가리키고, 心 마음 심은 전심전력을 다한다는 의미이므로, 전심전력을 다하여 방적에 힘쓴다는 의미이다.

o 㥣 은혜 혜 僡 은혜 혜 恵 은혜 혜는 같은 글자이다.

疐 엎드러질 치, 굽힐 체, 꼭지 체, 발끝 채일 치, 재체기할 체 《說文》 礙不行也。从叀,引而止之也。叀者,如叀馬之鼻。从此與牽同意。

o 발끝에 채여 넘어져 가지 못하다(trip and fall).

o 叀 끌어당길 전을 따르고, 당겨 멈추게 한다는 의미이다.

o 설문해자에 의하면 叀 끌어당길 전을 따르고, 止 그칠 지는 성부이다.

o 형성문자이다.

o 갑골문이나 금문을 보면 발 끝에 채여 넘어진 마소의 코뚜레에 잡아맨 고삐를 끌어당기는 모양을 나타낸다.

o 叀 끌어당길 전은 마소의 코에 코뚜레를 채워 끌어당긴다는 의미이다.

《說文解字注》 馬當作牛, 牛鼻有桊, 所以叀牛也。

《설문해자주》 마당작우, 우비유권, 소이전우야。

o 冂 멀 경을 따르고, 牽 이끌 견, 끌 견과 동의이다.

o 㚄 엎드러질 체 嚏 재채기 체 躓 넘어질 지, 넘어질 질은 같은 글자이다.

[叀(물레 전)이 자부로 들어간 글자]

惠 은혜 혜 專 오로지 전

傳 전할 전 轉 구를 전

團 둥글 단

穗 이삭 수

[English] zhuān

drop spindle

a spinning wheel

a potter´s wheel

'第四' 카테고리의 다른 글

| 127. 予 줄 여, 나 여 (0) | 2021.07.03 |

|---|---|

| 126. 玄 검을 현 (0) | 2021.07.03 |

| 124. 幺幺 매우 작을 유 (0) | 2021.07.03 |

| 123. 幺 작을 요 (0) | 2021.07.03 |

| 122. 冓 짤 구, 어긋 매겨 쌓은 구 (0) | 2021.07.03 |

댓글